水野孝昭先生の神田外国語大学での最終講義に招待していただいた。この特別な日に水野先生の学生さんたちと語り合う機会を与えて下さったことに感謝します。学生さんたちが国際平和・開発問題に深く学んでいる姿勢が印象てきでした。そして、世界で起こっている紛争に関しての学生さんたちが関係国を代表して討論している模様を反映した動画は素晴らしかったです。ありがとうございました。

フランツ・バウマンACUNS新会長、地球温暖化問題の解決には『アジェンダ21』の復活が重要であると指摘。(06/01/2024)

ACUNSのフランツ・バウマン新会長は、気候危機は化石燃料危機である一方で、地球温暖化の緩和は費用も不便も変化も伴わずに達成できるという幻想は消えつつあると示唆する。そして、大手石油がどのような行動をとろうとも、化石の時代は終わりが、未解決の問題が残る。それは、気候問題が解決する前に、政治的に可能なことは何でも生態学的に十分であることが証明されるか、それとも生態学的に必要なものが奇跡的に政治的に可能になるのだろうかということである。答えは、リオの環境行動計画が復活するかどうかだ。論文を参照ください。論文を読むにはここをクリックして下さい。

窪田氏が反乱軍によるサービス提供と市民の国内避難について議論 (22/12/2023)

日本国際平和構築協会の会員である窪田氏が、Remaining behind in the communityと題する最近の著作で パキスタンの旧連邦直轄部族地域(FATA)における反乱軍のサービス提供と市民の国内避難の関係に関する議論を行っている。より詳細はここをクリックして下さい。

マハティール氏 “日本は米中と一線画した独自の外交政策を” (NHK NEWS WEB)

日本とアシアン首脳会議に出席するために訪日したマレーシアのマハティール元首相が12月15日にNHKのインタビューに答え、東南アジアがアメリカと中国の激しい対立の場になる中、日本は両国とは一線を画した独自の外交を展開するべきだと訴えました。NHKのインタビューをご覧ください。

真珠湾日米合同追悼式 (09/12/2023)

谷本真邦世界連邦日本国会委員会事務局次長が2023年12月8日にハワイで開催された真珠湾日米合同追悼式に参加し、衛藤征士郎会長の特別メッセージを代読した。詳細はここをクリックして下さい。

報告書『国連平和維持活動は機能しているのか?』

国連が、多くの国連平和活動ミッションが現在、縮小、再構成、中止の相次ぐ状況にあることを示す報告書を発表した。この報告書をご覧になりたい方はここをクリックしてください。

第7回東京平和構築フォーラム報告書 (25/11/2023)

2023年11月25日、JICA市ヶ谷ビルにおいて、62 名が参加して(会場参加 41名、オンライン参加21名)第 7 回東京平和構築フォーラムが開かれた。

2023年度 日中間の国連協会長会議@北京 (17/11/2023)

日中韓の三ヵ国の国連協会会長会議が4年ぶりに2023年8月21から22日の2日間、北京市にある中国国連協会の迎賓館で開催された。そして、「グローバルガバナンスシステムの改革と改善」(Reform and Improvement of the Global Governance System)、「持続可能な開発のための国連2030アジェンダ」(UN 2030 Agenda for Sustainable Development)と「文明の多様性」(Diversity of Civilizations)について討論した。写真の左から韓国国連協会会長の鄭英薫(KWAAK Young Hoon)氏、中国国連協会会長の王超(WANG Chao)氏、日本国連協会副会長の明石康氏。詳細については、ここをクリックして報告書を読んで下さい。

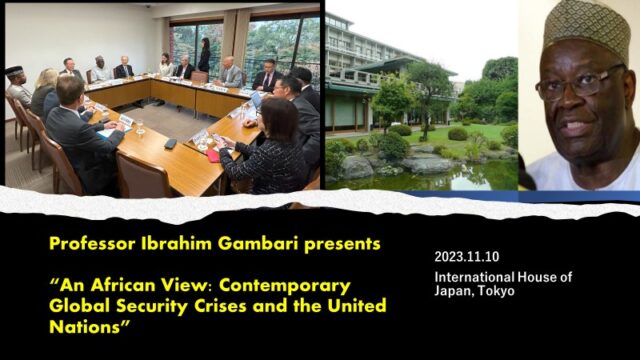

『今直面している地球規模の安全保障危機と国連―アフリカの視点から』(10/11/2023)

東京在住の外国外交官、政府関係者そして学者のグループが、2020年から2023年までナイジェリアのムハンマドゥ・ブハリ大統領の首席補佐官、政務担当国連事務次長と特使を務めた学者でもあるイブラヒム・ガンバリ氏と国際社会が遭遇している地球規模問題について話し合いました。

「世界危機と国連の対応とイノベーション:学んだ教訓、課題、展望」(09/11/2023)

イブラヒム・ガンバリ教授はUNU-IAS所長の山口忍教授と「世界危機と国連の対応とイノベーション:学んだ教訓、課題、展望」についての対談に参加した。ガンバリ教授は、元ナイジェリア大統領首席補佐官、ナイジェリア国連大使、そして政治その他の問題を担当する国連事務次長を務めました。同氏は質問に答え、気候変動、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ウクライナとガザの紛争など、相互に関連する困難な世界的危機に世界が対処できない主な理由として、国内外のリーダーシップの欠如を指摘した。彼は、国連安全保障理事会は、75年以上前に国連が設立されたときに存在していたより多くの国と人口で構成され、世界の実状を反映するように改革される必要があると説いた。