多くの日本への難民をサポートするには「行政に認証された」「NPO法人」の設立が望ましいと思います。しかし、NPO法人の設立・運営に関しては多くの誤解が存在すると感じます。私は2000年にOpen Source Software (OSS)を扱うIT技術者の技術力を認定する特定非営利活動法人を設立し、OSSの分野では世界で最も多くの認定技術者を生み出すことが出来ました。上記の経験から私が学んだことを説明し、難民を助けるNPO法人の設立や既存のNPO法人の運営に役立てて頂ければ幸いですと、成井弦氏が述べられた。詳細はこちらをご参照ください。

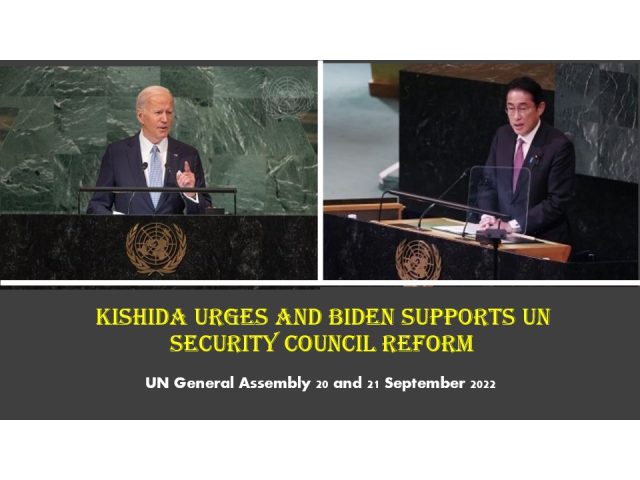

岸田首相とバイデン米大統領、国連総会演説で国連安保理改革の支持を表明 (20-21/09/2022)

日本の岸田首相が9月20日の総会演説で、国連安保理改革へ向けて草案文書に基づく交渉の開始を促した。また米国大統領も9月21日に発展途上国、特にアフリカから常任理事国と非常任理事国の両方の数を増やすという考えを支持した。これにより、安保理改革プロセスは新たな段階に進んだといえる。岸田首相とバイデン大統領の演説の要旨は、ここをクリックして下さい。

「国際平和の日」の式典が東京の明治神宮で行われた。(21/09/2022)

小池百合子東京都知事と共に元国連事務総長特別代表の長谷川祐弘氏(東ティモール)と山本忠通氏(アフガニスタン)が鐘を撞いて平和の祈りをした。ニュヨークでもグテーレス事務総長が出席して、同じような式典が開かれた。

神余隆博・星野俊也大使が安保理改革討論会で現実的なアプローチを提唱 (17/09/2022)

駐日トルコ大使館が9月8日に東京で開催した安保理改革に関するパネルディスカッションに元国連大使で、関西学院大で国連・外交統括センター長を務める神余隆博教授と元国連大使で大阪大学の星野俊也教授がパネリストとして参加した。神余隆博教授は、任期が4年から8年と長く連続再選が可能な「準常任理事国」もしくは長期の非常任理事国のポストを6~8議席創設することなどを提案した。星野教授は具体的な提案として、1963年12月の国連総会決議1991号(議席拡大の国連憲章改正を決議)を基にして、その60周年となる2023年12月までに安保理議席拡大の憲章改正を総会決議で採択し、2025年9月1日までに加盟国が各国内での批准をめざすロードマップを作ることが望まれると述べた。詳細はここをクリックして下さい。

セラヤンディア大使、エルサルバドルで始まった内戦の原因と意味について語る。 (26/08/2022)

セラヤンディア大使は、1980 年 3 月のオスカル ロメロ大司教の暗殺によってエルサルバドルで始まった内戦の原因と意味についての見解を示しました。見解の詳細については、ここをクリックしてください。

国連活動支援局 伊東孝一氏、三角パートナーシップ・プログラム(TPP)を通じた日本の平和維持活動への貢献について語る (11/08/2022)

「三角パートナーシップ・プログラム(TPP)は今や国連平和維持活動(PKO)の支柱の一部となった。」

これこそが、日本国際平和構築協会(GPAJ)主催の直近のセミナー「日本の国際平和協力―過去、現在、そして未来へ―」に伊東氏が登壇した際の、中核たるメッセージだった。彼はTPPの成長と効果に加え、TPPを通じた日本の平和維持活動への貢献について重点的に言及した。

2019年には当時の外務大臣であった河野太郎氏が、国連本部での会議で、日本が国連平和維持活動でのPKO要員の能力不足、装備品不足によってを補う為に2015年から国連の三角パートナーシッププロジェクト(国連が支援提供国と連携 して、要員派遣予定国の要員に訓練を実施するプロジェクト)に参加し、アフリカのPKO要員 に対して、重機の操作訓練を実施してきたことを述べた。

長谷川理事長が外務大臣表彰を受賞

当協会の長谷川祐弘理事長が8月10日、外務大臣表彰(Foreign Minister’s Commendation)を受賞しました。元国連事務総長特別代表(東ティモール担当)として「同国の平和構築と政治の安定化に寄与した功績」や「平和構築及び国際協力の学術的発展にも寄与した」ことが評価されました。当協会からもお祝い申し上げます。(理事 水野孝昭)

「国連の女性差別撤廃委員会の近況」〔秋月弘子委員〕(30/07/2022)

国連女性差別撤廃委員会委員の秋月弘子教授と滝澤美佐子教授とキハラハント愛教授ら委員会における取組の現状と課題について討論し、参加された有識者が加わり有意義な意見交換がなされた。発言の要旨はこちら。(総合司会 阿部明子)

「日本の国際平和協力―過去、現在、そして未来へ―」〔久島直人 内閣府国際平和協力本部事務局長〕(27/07/2022)

内閣府国際平和協力本部事務局長の久島直人氏は、開始から30周年を迎えた国連平和活動への日本の参加について説明した。そして、日本の過去の国際平和協力活動の経験を振り返えるとともに今後についての見解を述べた。このセミナーは井上大樹が準備運営し、報告書は Maciej Witek が編集した。